천문시계 '일성정시의'·총통 8점·1535년 4월 제작 동종도 출토

세종 시대 과학유산 흔적 대규모 발굴은 최초 사례

그간 서지학계가 고대하던 조선 전기 활자가 무더기로 모습을 드러냈다. 조선 전기의 한자 활자와 한글 활자 1600여 점이 서울 도심인 종로구 인사동에서 한꺼번에 발견된 것이다.

문화재청과 매장문화재 조사기관인 수도문물연구원은 탑골공원 인근 '공평구역 제15·16지구

|

| ▲ 인사동에서 나온 조선 전기 한글 금속활자. [문화재청 제공] |

이번 조사에서 가장 눈에 띄는 유물은 1600여 점의 금속활자다. 한자 1000여 점과 한글 활자 600여 점 등 15~16세기에 제작된 다양한 조선 전기의 금속활자가 이처럼 한 곳에서 무더기로 발견된 것은 이번이 처음이다.

이번에 찾아낸 금속활자 중에는 구텐베르크가 1440년대 서양 최초로 금속활자와 인쇄술을 개발할 무렵 제작한 것으로 판단되는 유물이 포함됐다.

|

| ▲ 한글 금속활자 세부사진. [문화재청 제공] |

조선시대 금속활자는 제작한 해의 육십갑자를 이름으로 붙인다. 이번에 발굴된 금속활자 중에는 1434년 제작한 갑인자(甲寅字)를 비롯해 1455년에 만든 을해자(乙亥字), 1465년 활자인 을유자(乙酉字)로 보이는 유물이 확인됐다.

특히, 이번 조사에서 '훈민정음 창제 당시의 표기가 반영된 가장 이른 시기의 한글 금속활자'들이 발견돼 비상한 관심을 모으고 있다.

|

| ▲ 한글 연주활자. [문화재청 제공] |

이번 조사에서는 훈민정음 창제 시기인 15세기에 한정적으로 사용된 '동국정운식 표기법'을 쓴 활자가 실물로 확인됐고, 전해지는 예가 극히 드문 두 글자를 하나의 활자에 표기하여 연결하는 이른바 '연주활자'(連鑄活字) 10여 점도 나왔다. 연주활자는 한문 사이에 쓰는 한글 토씨인 '이며'나 '이고'를 편의상 한 번에 주조한 활자다.

그동안은 임진왜란 이전에 만들어진 현존 조선시대 금속활자로는 국립중앙박물관이 소장한 한글 활자 약 30점만이 알려져 있었다. 이 중앙박물관 활자는 1455년 무렵 제작됐다.

|

| ▲ 발굴 당시 인사동 유적의 모습. [문화재청 제공] |

문화재청 관계자는 "현재까지 전해진 가장 이른 조선 금속활자인 세조 '을해자(1455년)'(국립중앙박물관 소장) 보다 20년 이른 세종 '갑인자(1434년)'로 추정되는 활자가 다량 확인된 점은 유례없는 성과"라고 밝혔다.

|

| ▲ 추정 갑인자. [문화재청 제공] |

이어 "금속활자들의 종류가 다양해 조선 전기 인쇄본으로만 확인할 수 있었던 여러 활자들의 실물이 추가로 확인될 가능성이 있다"며 "이는 한글 창제의 실제 여파와 더불어 활발하게 이루어진 당시의 인쇄활동을 살펴볼 수 있는 중요한 자료"라고 덧붙였다.

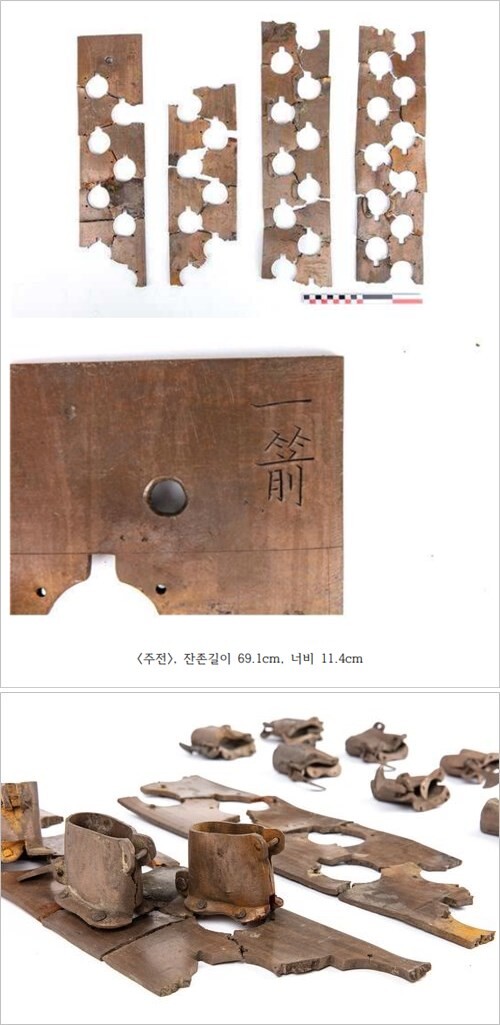

이번 인사동 79번지 조사에서는 또, 대규모의 금속활자 이외에 기록으로만 전하던 조선 전기 과학유산인 천문시계 '일성정시의' 부품과 '자격루'와 같은 물시계 부속품 '주전'의 일부로 보이는 동제품도 발굴됐다.

|

| ▲ 서울 인사동에서 나온 금속활자 발견 당시 모습. [문화재청 제공] |

이처럼 세종 시대 과학유산 흔적이 대규모로 발굴된 것도 이번이 처음이다.

금속활자와 주전으로 추정되는 동제품은 도기 항아리에 담긴 채 그간 감춰졌던 모습을 드러냈고, 주변에서는 상대적으로 큰 일성정시의·총통·동종이 여러 조각으로 나뉜 상태로 출토됐다.

|

| ▲ 물시계 주전. [문화재청 제공] |

잘게 잘려진 상태로 출토된 주전은 세종 20년인 1438년 제작된 경복궁 흠경각 옥루나 중종 31년인 1536년 창덕궁에 새로 설치한 보루각 자격루의 부속품으로 추정된다. 기록으로만 전해져오던 조선 시대 자동 물시계의 주전 실체가 처음 확인된 것으로 의미가 크다고 문화재청은 설명했다.

옥루는 현존하는 부재가 전혀 없고, 자격루는 물통 일부가 남아 국보로 지정돼 있는 상태다.

|

| ▲ 일성정시의 유물(위)과 구조도. [문화재청 제공] |

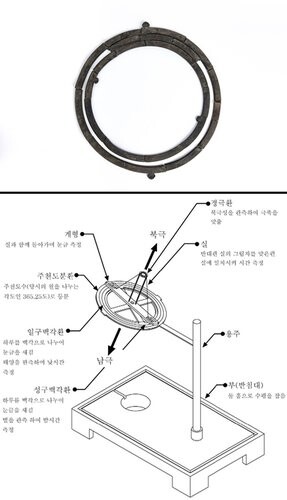

주·야간의 천문시계인 일성정시의는 낮에는 해시계로 사용하고, 밤에는 별자리를 이용해 시간을 가늠한 용도의 도구이다. '세종실록'에는 세종 19년인 1437년 일성정시의 4개를 만들었다고 기록돼 있으나 실물이 전해지지 않다가 이번에 처음으로 일부가 모습을 드러냈다.

|

| ▲ 인신정시의. [문화제청 제공] |

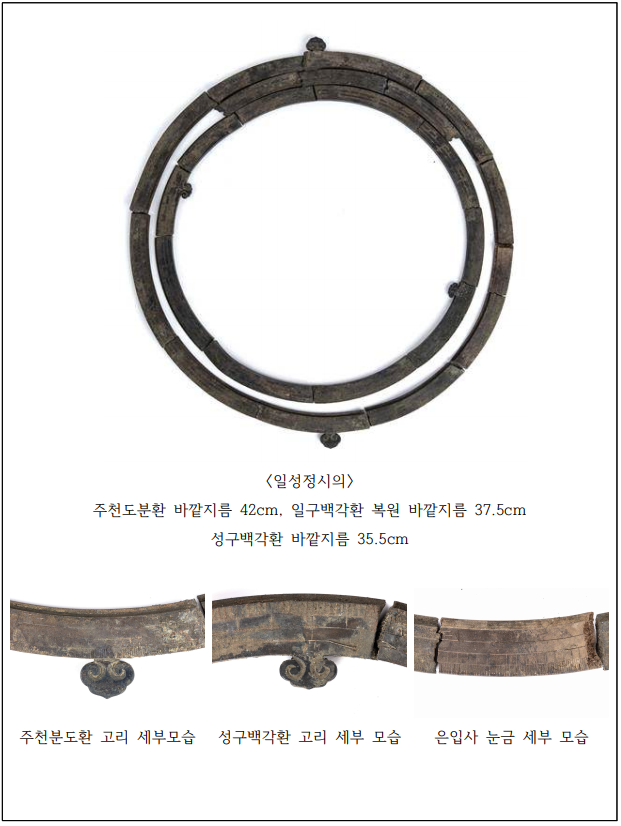

이번에 출토된 유물은 일성정시의 중 주천도분환(周天度分環), 일구백각환(日晷百刻環), 성구백각환(星晷百刻環) 등 일성정시의의 주요 부품들로, 시계 바퀴 윗면의 세 고리로 짐작된다.

현존하는 자료 없이 기록으로만 전해져오던 세종대의 과학기술의 그 실체를 확인한 것으로 의미가 크다는 설명이다.

|

| ▲ 인사동에서 나온 총통 8점. [문화재청 제공] |

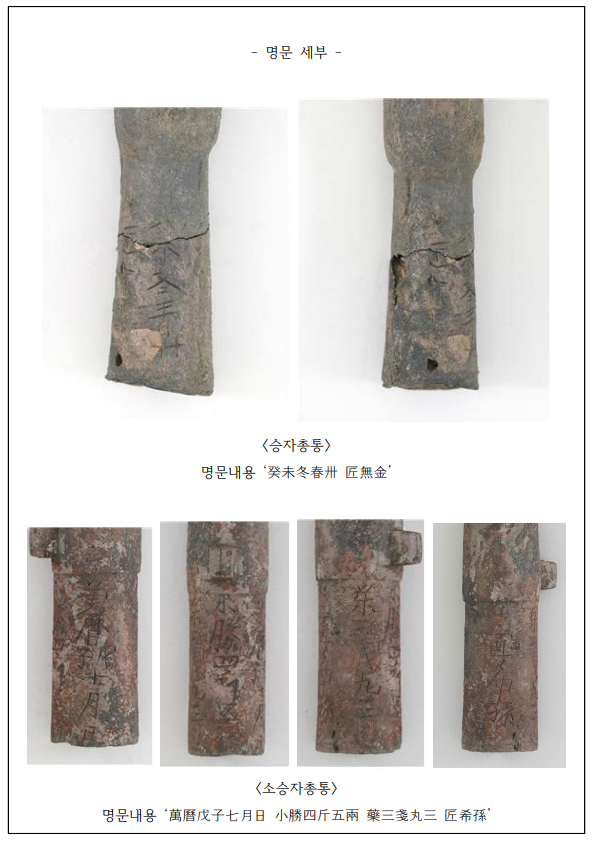

소형화기인 총통은 승자총통 1점과 손잡이를 부착해 쓰는 소승자총통 7점 등 8점이 나왔다. 발견된 유물은 완형의 총통을 고의적으로 절단한 후 묻은 것으로 보이며, 복원된 길이는 모두 50∼60㎝이다.

'계미'(癸未) 글자가 있는 승자총통은 1583년, '만력무자'(萬曆戊子) 명문이 새겨진 소승자총통은 1588년에 만들어진 것으로 추측된다.

|

| ▲ 총통 명문 내용. [문화재청 제공] |

총통에는 장인 희손(希孫), 말동(末叱同) 제작자가 기록되어 있는데, 이 가운데 장인 희손은 현재 보물로 지정된 서울대학교 박물관 소장 '차승자총통'의 명문에도 새겨져 있다. 만력 무자년이 새겨진 승자총통들은 명량 해역에서도 확인된 바 있다.

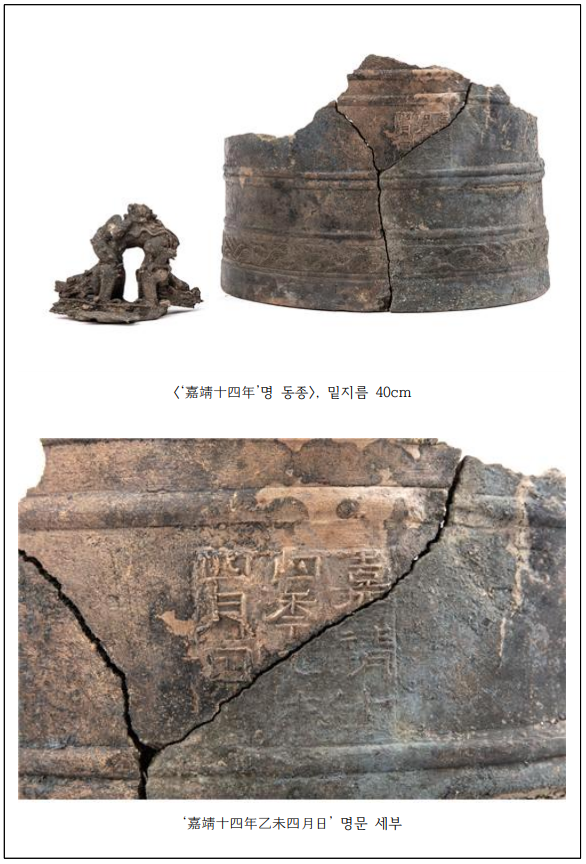

동종은 일신정시의의 아랫부분에서 여러 점의 작은 파편으로 나누어 출토됐다. 포탄을 엎어놓은 종형의 형태로, 두 마리 용 형상을 한 용뉴(龍鈕)도 있다. 귀꽃 무늬와 연꽃봉우리, 잔물결 장식 등 조선 15세기에 제작된 왕실발원 동종의 양식을 계승했다.

동종은 '가정십사년을미사월일'(嘉靖十四年乙未四月日)이라는 예서체 명문이 새겨져 있어 중종 30년인 1535년 4월에 제작됐음이 확인됐다.

|

| ▲ 동종과 명문 내용. [문화재청 제공] |

다만 왕실에서 발원(發願, 신에게 소원을 빎)한 동종 서체에는 주로 해서체가 사용된 것과는 차이점을 보인다. 15세기 후반에 제작한 '전 유점사 동종'(1469년·국립춘천박물관 소장)이나 '해인사 동종'(1491년)과 비슷한 양식이다.

이번에 대규모 금속활자 등이 발굴된 조사 지역은 현재의 종로2가 사거리의 북서쪽으로, 조선 한양도성에서는 중심부 지역이었다. 조선 전기까지는 한성부 중부(中部) 견평방에 속하며, 주변에 관청인 의금부(義禁府)와 전의감(典醫監)을 비롯해 왕실의 궁가인 순화궁(順和宮), 죽동궁(竹洞宮) 등이 위치했다. 남쪽으로는 상업시설인 시전행랑이 있었던 운종가(雲從街)가 위치했던 곳이다.

|

| ▲ 일성정시의 및 동종 출토 모습. [문화재청 제공] |

조사 지역에서는 조선 전기부터 근대까지의 총 6개의 문화층(2~7층)이 확인됐다. 금속활자 등이 출토된 층위는 현재 지표면으로부터 3m 아래인 6층(16세기 중심)에 해당되며, 각종 건물지 유구를 비롯해 조선 전기로 추정되는 자기 조각과 기와 조각 등도 같이 발견됐다.

이번에 공개된 유물들은 금속활자들을 제외한 나머지는 잘게 잘라 파편으로 만들어 도기항아리 안과 옆에 묻어둔 것으로 추정된다. 활자들은 대체로 온전했지만 불에 녹아 서로 엉겨 붙은 것들도 일부 확인됐다.

문화재청 관계자는 “모든 유물은 1588년 이후에 같이 묻혔다가 다시 활용되지 못하고 오늘날까지 이어진 것으로 추정된다”며 “보존처리와 추가 연구를 거쳐 각 분야별 연구가 진행된다면 조선 전기, 더 나아가 세종 연간의 인쇄술과 과학기술을 이해하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]