[메가경제 사진·글 유원형 기자] 서울은 조선을 건국한 태조 이성계가 1394년 고려의 수도였던 개경에서 한양으로 천도한 이후 올해까지 626년째 우리나라의 수도로서 면면히 그 역사를 지켜왔다. 수도 서울을 동서로 가로지르며 흐르는 한강은 우리 민족의 동맥으로서 그 역사를 함께하며 오늘도 흐르고 있다.

하지만 한강의 남북을 모두 포용한 지금 같은 수도로서의 모습은 1970년대부터 이뤄진 본격적인 강남개발과 함께 형성됐다.

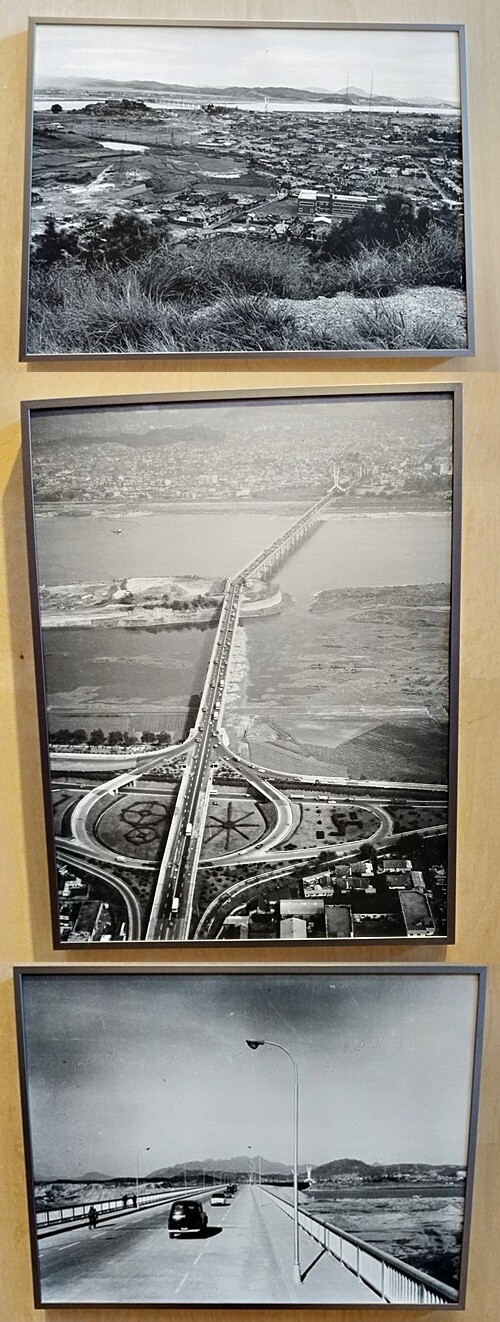

정부는 강남개발에 앞서 1968년부터 한강변을 정비하는 작업을 시작해 여의도를 정비하고 강변도로를 건설했다. 강남개발은 1970년 11월 양택식 서울시장이 발표한 남서울 개발계획에 의해 그 틀이 잡혔다. 이 계획은 영동지역에 60만 명이 거주할 신시가지를 개발하는 내용을 담고 있었다.

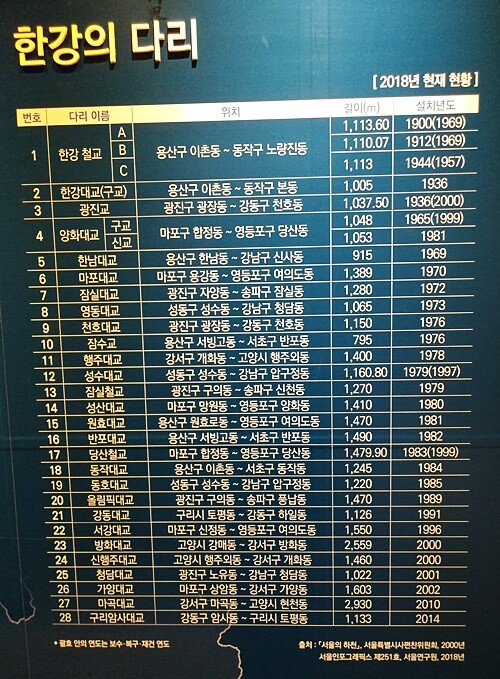

1950년대까지만 해도 한강에는 한강철교, 한강대교, 광진교 셋이 전부였다. 하지만 서울의 인구팽창에 따른 강남지역 개발과 함께 1960년대 말부터 한강에는 잇따라 다리가 건설되어 1979년까지 모두 13개가 놓이게 됐고, 1980년대까지 20개로 늘어났다. 이후에도 하나씩 추가되며 2014년까지 모두 28개의 한강다리가 생겼다.

전세계는 일제강점기와 6.25전쟁이라는 암흑기를 보낸 대한민국의 눈부신 경제성장에 ‘한강의 기적’이라며 감탄했다. 한강다리의 급증은 수도 서울의 발전은 물론 ‘한강의 기적’의 상징이다.

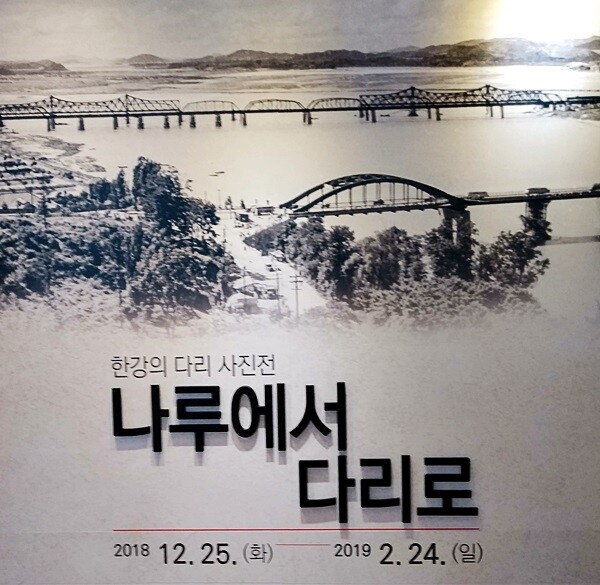

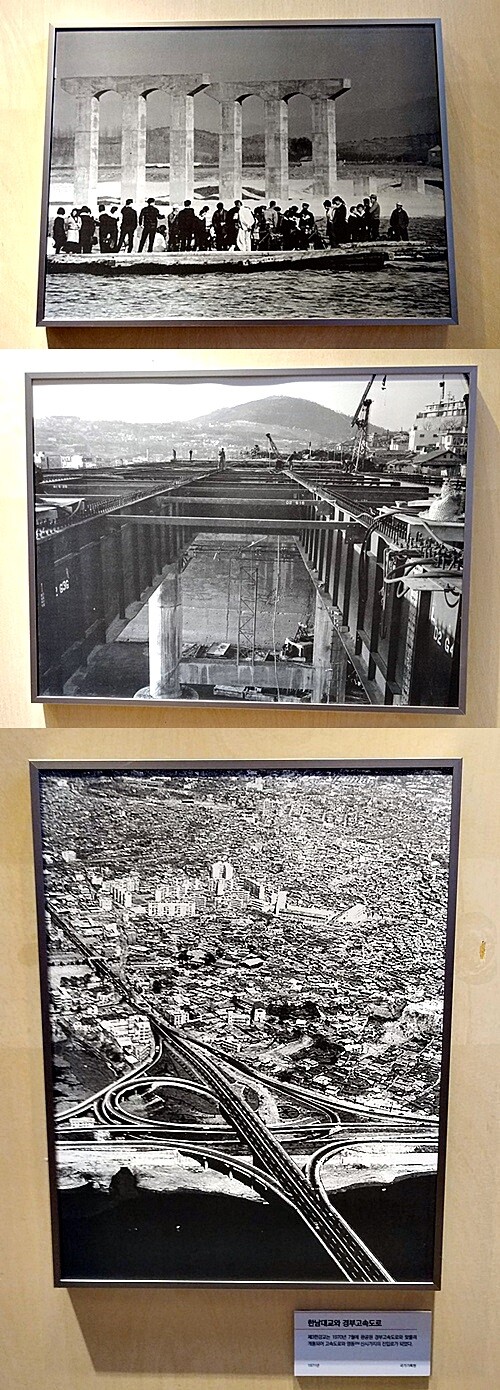

서울역사박물관은 지난해 12월 25일부터 지난달 24일까지 1층 로비전시실에서 ‘한강의 다리 사진전- 나루에서 다리로’를 개최해 눈길을 끌었다.

이번 전시회에서는 광나루에서 양화진까지나루와 포구에 인접해 건설된 한강 다리의 역사를 조명했으며, 한강 다리의 수난사, 한강 다리 건설 과정 및 명칭 변경 등을 관련 사진과 함께 꾸몄다.

전시된 한강 다리의 역사에는 근대와 현대 한국사가 고스란히 담겼고, 강남개발 과정의 서울을 생생하게 증언하고 있었다. 전시회 내용을 통해 한강과 다리, 서울의 발전상을 되짚어 본다.

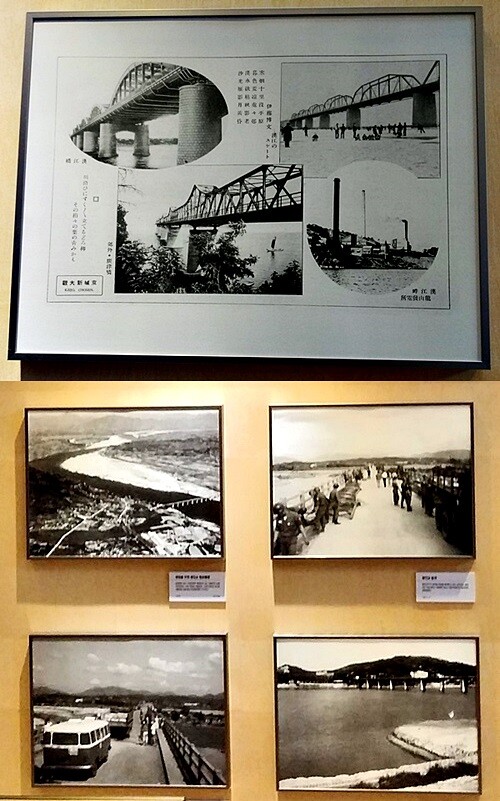

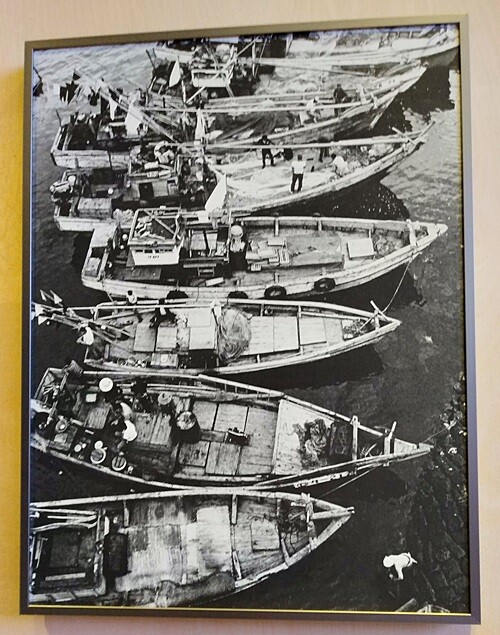

한반도 중부지방을 동에서 서로 흘러가는 젖줄인 한강은 일찍부터 그 가치를 인정받았다. 그 중 광나루에서 양화진까지 조선시대 한양에 인접한 경강에는 광나루, 두모포, 한강진 등 11개의 나루와 포구가 있었다.

이 나루와 포구는 한양과 전국 각지를 연결하는 주요 도로가 지나는 길목이었고 상업의 중심지였다. 경기도 광주로 가는 길은 동대문-왕십리-살곶이 다리-광진을 거치고, 용인으로 가는 길은 광희문-한강진을 지났다. 과천으로 통하는 길은 남대문-동작진(동작진)을 건넜다.

근대에 들어 육로교통 수단의 발달과 함께 한강 남북을 잇는 교통 수단이 바뀌었다. 나루와 포구 자리에 다리가 들어선 것이다.

1900년 한강철교, 1917년 한강인도교 건설을 시작으로 한강 위에는 많은 다리가 생겨났다. 한강의 다리는 단순히 남북을 잇는 연결통로 역할만이 아니었다. 여의도 개발, 강남(영동) 개발, 잠실개발 등 서울의 발전을 이끌어왔다.

노량진은 한강의 남안, 동작진의 서쪽에 있었던 나루터다. 노량진·노도진·노도진도·노들나루 등으로 불렸다. 노량진을 건너면 경기도 시흥으로 연결되며 충청도와 전라도 방향으로 향하는 간선로의 첫 길목이 되었다 .노량진은 교통의 요충지로 정조가 수원 화성으로 행차할 때 배다리가 놓인 곳이기도 했다.

이 지역에 설치된 노량진 기차역은 한강철교와 한강인도교가 건설되기 이전에는 서울로 들어오는 관문 역할을 수행했다.

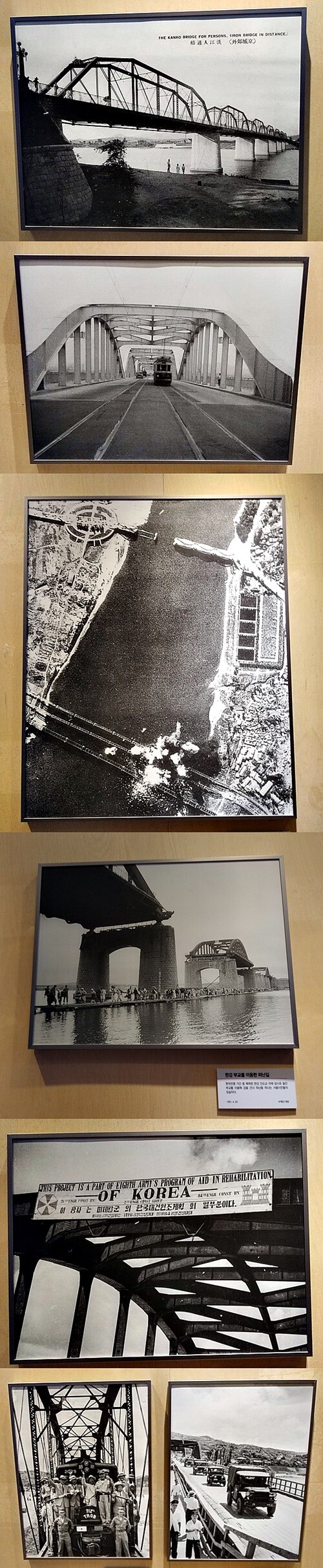

한강철교는 구한말 대한제국 정부로부터 경인선 부설 이권을 얻어낸 미국인 모스(J. Morse)에 의해 1897년 3월에 착공되었으나, 자금난으로 공사가 중단되었고 일본에 의해 완공되었다. 1900년 7월이었다.

착공 당시에는 보행로가 포함되어 있었으나 일본이 공사비를 절감한다는 이유로 보행로 가설조건을 이행하지 않고 한강철교만 완공하였다. 이후 1917년 지금 한강대교라 불리는 한강인도교가 준공되었다고 한다. 한강인도교는 광복 이후에는 제1한강교로 불렸고 1984년 이후 한강대교로 변경되었다. 이 다리는 중지도(노들섬)와 노량진 간의 ‘대교’와, 중지도와 한강로 간의 ‘소교’로 나누어져 있었다.

한강철교와 인도교는 두 차례 큰 수난을 겪었다. 1925년 7월 일어난 ’을축년 대홍수‘로 인도교의 소교 부분이 완전 유실되었고, 한강철교도 손상을 입었다. 이후 소교는 1929년에 확장· 재건되었고, 한강철교는 교량구조물을 1m 높이고 상판과 트러스도 현재와 같은 모습으로 재건설하였다.

두 번째 수난은 한국전쟁 때였다. 한강철교는 북한군의 남하를 저지한다는 이유로 6월 28일 새벽 2시30분 폭파되었다. 이후 1952년 임시 복구, 1969년 6월 완전 복구되었다. 한국전쟁 중 대교 구간 일부가 폭파되어 사용불능 상태가 되었던 한강 인도교는 1954년 미국의 원조를 받아 다시 탄생했다.

광나루는 서울에서 광주로 통하는 요지였고 한양에서 남부지역으로 가는 주요 고통로 중 하나였다. 도성의 동대문에서 시작하여 왕십리, 차현, 살곶이 다리를 거쳐 광나루로 이어졌다. 광나루는 강폭이 넓은 곳에 나루가 있다고 하여 지어진 이름이었다.

광진교는 제2한강교와 제3한강교보다 앞서 만들어졌다. 1936년 광진교와 1976년 천호대교가 건설된 이후 나루터는 자연스럽게 사라졌다.

광진구 광장동과 강동구 천호동을 잇는 다리로 서울에서 두 번째로 오래됐다. 천호대교 준공전까지는 서울 도심지구와 천호지구를 잇는 유일한 다리였다.

양화나루는 현재 마포구 합정동 부근의 한강 북안에 있었던 곳으로, 버들꽃나루, 양화도 등으로 불렸다. 한양에서 가장 서쪽에 위치한 나루였으며, 선유봉을 지나 양천-김포·통진을 거쳐 강화로 가는 교통의 요지였다.

이곳에는 1965년 한강의 세 번째 다리인 제2한강교가 들어섰다. 1982년 양화나루의 이름을 따서 양화대교로 바꾸었다.

양화대교는 마포구 합정동과 영등포구 양평동 사이를 연결한다. 한강대교만으로는 급증하는 교통량을 수용하기 어려워 증설했다. 양화대교 건설로 서울에서 영등포, 인천 방향의 거리가 가까워졌다.

도성의 정남에 위치했던 한강진은 한남동과 사평나루(강남구 신사동)를 이어주는 주요한 나루로, 한양에서 광주를 거쳐 삼남지역으로 나가는 중요한 교통로였다.

1969년 한강나루 근처에 한남동과 신사동을 연결하는 제3한강교(한남대교)가 세워졌고, 1970년 7월 7일에 개통된 경부고속도로와 연결되었다.

한강에 네 번째로 건설된 교량인 한남대교는 유사시 시민 도강용으로 착공된 한남대교는 계획 당시 평화교라는 이름을 가지고 있었다. 개통 당시에는 6차선 교량으로 제3한강교로 불렀으나 1985년 한강종합개발사업과 함께 한남대교로 변경되었다.

2004년 8월 너비 51.2m, 왕복 12차로로 확장해 한강에서 가장 넓은 다리가 되었다.

마포나루는 용산강(한강과 마포천이 만나는 곳)이 한강과 합류하는 지점에 있었던 곳으로, 수상교통의 요충지였다. 마포 건너편에 있는 하중도인 여의도를 지나 육로로 시흥과 연결되는 도로를 이어주는 중요한 나루터였다.

서강과 용산이 세곡 운송의 중심지였다면 마포는 어물과 상품유통의 중심지였다. 그러나 한국전쟁을 거치면서 강화만이 막혀 한강으로 배들의 출입이 불가능해지면서 마포의 나루 기능은 사라졌다.

마포대교는 마포구 용강동과 영등포구 여의도동을 잇는 다리로 1970 5월 준공됐다. 황무지 상태의 여의도를 개발하는 발판이 되었다. 건설 당시에는 ‘서울대교’라고 불렸으나 1984년에 ‘마포대교’로 바꾸었다.

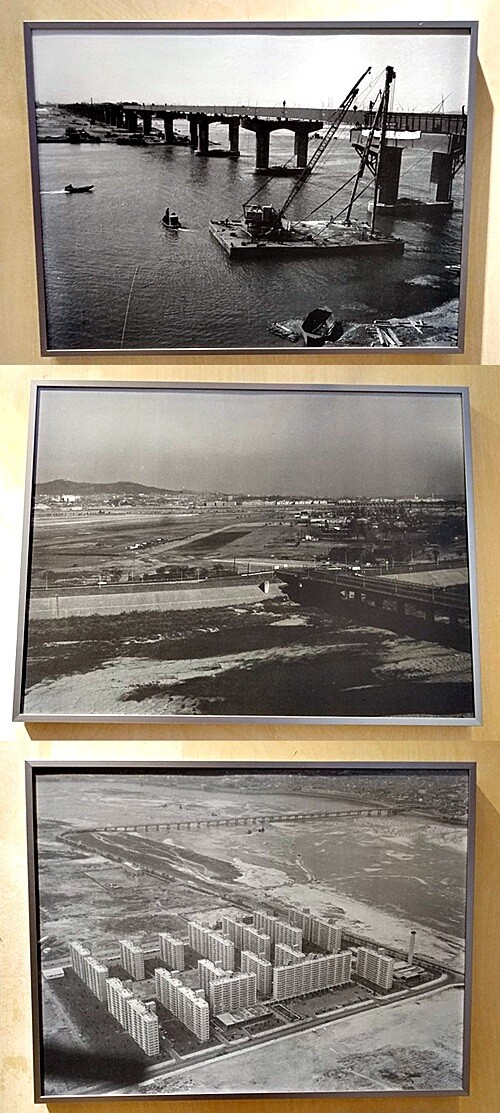

1960년대 서울시의 한강개발사업은 공유수면 매립과 강변택지조성사업이었다. 공유수면 매립사업은 1962년 동부이촌동 서빙고동 지구를 시작으로 1971년까지 반포·압구정·구의 잠실 등 총 19개 지구에서 진행되었다.

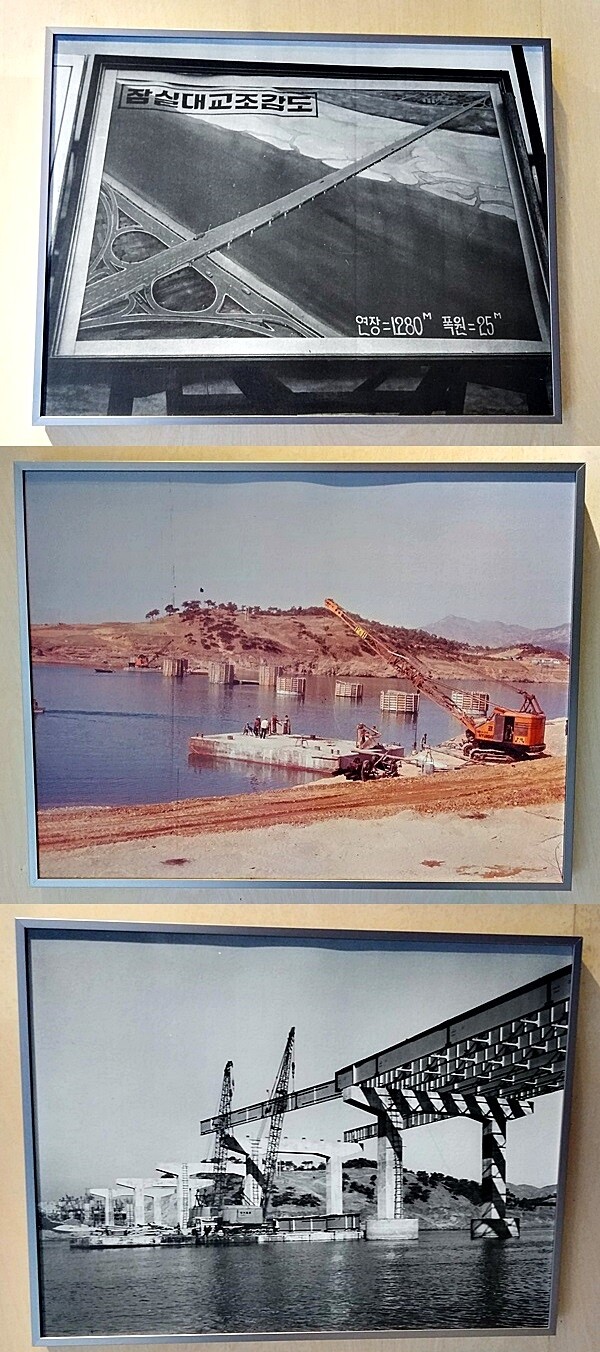

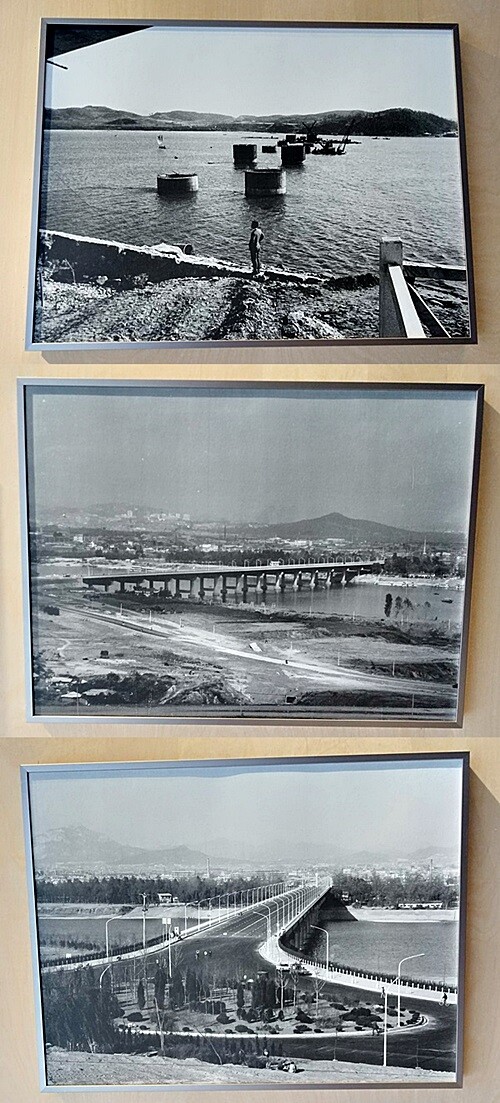

서울시는 택지개발사업과 연계하여 잠실대교(1972) 영동대교(1973) 등 크고 작은 다리를 세웠다.

송파나루는 삼전도와 함께 서울과 광주를 잇는 중요한 나루터였다. 한성부 소속이 아닌 광주부 소속이었던 이곳의 송파장은 금난전권이 미치지 않아 사상들이 자유롭게 영업할 수 있었다.

송파나루는 1960년대까지 뚝섬과 송파를 잇는 배가 운항되었으나 1960년대 말 강남지역 개발과 함께 앞으로 흐르던 한강을 매립하고 샛강을 정비하면서 사라졌다.

한강 물길의 흔적은 한강을 메우다 남긴 석촌호수에서 찾아 볼 수 있고, 내륙 지방에서 이어진 옛 길은 잠실대교, 천호대교로 연결된다.

잠실대교는 광진구 자양동과 송파구 신천동을 잇는 다리로서 건설 당시에는 마포대교에 이어 우리나라에서 두 번째로 긴 다리(1280m)였다. 1970년 10월에 착공해 1972년 7월 1일 준공했다.

잠실대교의 개통으로 잠실에 대단위 거주지역과 상업지역이 형성되는 계기가 되었다.

뚝섬나루는 조선시대 경기도 양주목에 속했던 땅으로 한양으로 돌아오는 길목에 위치했던 곳이다. 한강 상류에서 운송되는 목재의 집산지로서 한양 최대의 목재시장이 있었다.

뚝섬나루는 맞은편의 삼전도와 봉은사가 있는 수도산 쪽으로 건너가는 교통로로서 1960년대까지 중요한 기능을 했다. 하지만 1973년 영동대교의 건설로 추억이 됐다.

영동대교는 성동구 성수동과 강남구 청남동을 잇는 교량으로 한강다리 중 일곱 번째로 탄생했다. 서울시가 도심권 인구 분산과 영동지구 개발을 위해 건설했다. 당시에는 영동교로 불렸으나 1984년 한강에 놓인 다리의 명칭을 대교로 바꾸면서 영동대교로 바뀌었다. <(하)로 이어집니다>

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]