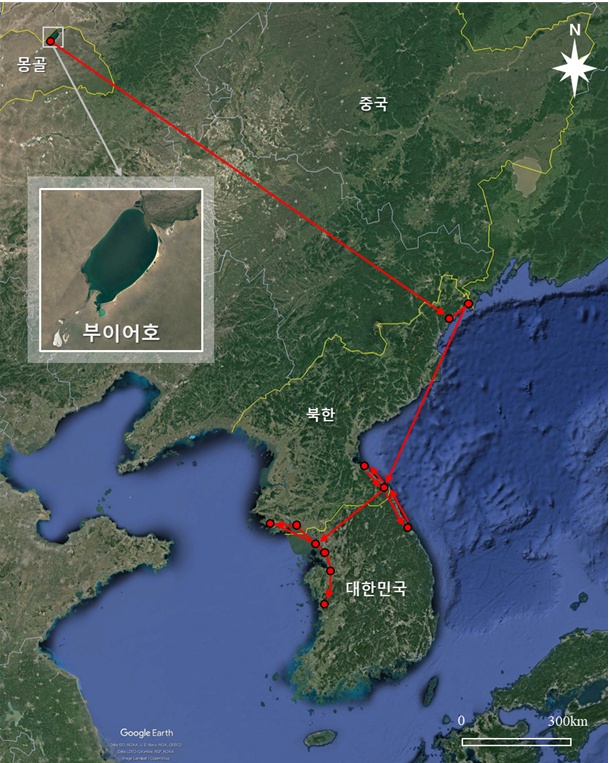

몽골 부이어호수→두만강 하류→동해안→서해안 이동

멸종위기종 Ⅰ급 혹고니가 몽골 번식지에서 국내 월동지로 이동한 것이 처음 파악됐다.

환경부 소속 국립생물자원관은 멸종위기 야생생물 I급인 혹고니가 몽골에서 3000㎞ 가까이 날아와 국내에서 월동 중인 사실을 최초로 확인했다고 6일 밝혔다.

이는 아시아 지역에서 번식하는 멸종위기종 혹고니의 번식지와 월동지 간 이동경로가 확인된 최초 사례다.

|

| ▲ 몽골 번식지에서 국내 월동지로의 이동경로가 처음 확인된 혹고니의 모습. [국립생활자원관 국가철새연구센터 제공] |

몸길이 152㎝ 정도의 오리과 대형 조류인 혹고니는 희귀한 겨울철새로, 몸은 전체적으로 흰색이지만 주황색 부리의 아랫 부분은 검은색이고 눈앞 부분에 검은색의 혹이 있는 게 특징이다. 목을 굽혀서 부리를 수면으로 향하거나 날개를 위로 불풀리며 헤엄을 친다.

혹고니는 과거 강원 북부의 석호 지역이 주 월동지였으나 최근에는 거의 관찰되지 않고 있다.

국립생물자원관 국가철새연구센터는 2017년부터 몽골야생동물과학보전센터와 연구 협약을 맺고, 몽골 동부지역에 번식하는 철새의 이동을 추적해왔으며 이번에 혹고니의 이동경로를 처음 파악하는데 성공했다.

국립생물자원관 연구진은 지난해 코로나19 상황으로 몽골 번식지 현지 공동 조사는 수행하지 못했다. 그 대신 몽골 연구진이 국립생물자원관에서 제공한 가락지와 위치추적발신기를 사용해 지속적으로 철새 공동연구를 진행해왔다는 설명이다.

몽골 연구진은 지난해 7월 14일 번식지인 몽골 동부지역 ‘부이어호수’에 사는 혹고니 1마리에 위치추적발신기를 부착했고, 이후 국가철새연구센터 연구진은 위치추적발신기가 부착된 혹고니의 이동 경로를 추적했다.

추적 결과, 이 혹고니는 몽골의 번식지 인근에 머물다 지난해 10월 15일 이동을 시작했으며, 이튿날인 10월 16일 북한 두만강 하류 인근인 ‘동번포’에 도착한 것으로 확인됐다.

|

| ▲ 혹고니의 이동경로. [국립생활자원관 국가철새연구센터 제공] |

혹고니는 다시 이동을 시작해 4일 후인 10월 20일경에는 강릉으로 내려왔다. 이후 동해안 일대를 오르내리며 머물다가 12월 4일엔 서해안의 인천 영종도로 여행했다.

이어 황해도 해안, 안산 시화호, 당진 삽교호를 거쳐 충남 보령 일대까지 이동해 현재까지 인근에 머물고 있는 것이 확인됐다.

혹고니가 몽골 번식지를 떠난 이후 지난달 12일까지 이동한 거리는 최소 2691㎞에 이르는 것으로 분석됐다.

박진영 국립생물자원관 생물자원연구부장은 “멸종위기종 혹고니가 몽골 번식지에서 국내 월동지까지 이동한 현황이 최초로 파악되었다는 점에서 학술적인 성과가 크다”며, “앞으로 이동경로가 밝혀지지 않은 철새들을 대상으로 연구를 지속적으로 확대하여 철새 보전에 기여할 것”이라고 밝혔다.

국립생물자원관 국가철새연구센터는 국가 차원의 철새 보호·관리 정책 지원을 목적으로 전국 규모의 겨울철새(물새류) 동시센서스와 도요새 통과현황 모니터링, 철새 이동경로 연구 등 우리나라에 도래하는 철새의 분포와 이동에 대한 종합적인 연구를 수행하고 있는 곳이다. ‘철새정보서비스’를 통해 연구 결과를 체계적으로 축적하고 이에 대한 정보를 제공하고 있다.

철새들은 계절별로 번식지와 월동지 사이를 이동하며, 번식지와 월동지 간의 이동은 국가의 경계를 넘어서는 경우가 많다. 이 때문에 국가 간 이해와 협력이 중요하며, 공동연구를 통해 보호와 연구의 성과를 극대화할 수 있다.

특히, 몽골은 혹고니를 비롯해 큰고니, 독수리 등 한국에서 월동하는 다양한 겨울철새의 번식지로 철새의 보호와 연구에 있어 국가 간 공동연구 등 국제협력의 필요성이 높은 국가라는 설명이다.

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]