1992년 대비 2021년 수출 증가...中 39배, 韓 8배

국가경쟁력 中 17위·韓 27위...제조업경쟁력 中 2위·韓 5위

“양적·질적 경쟁력 기술력 급성장...한국과 격차 커져”

“R&D 투자 등 미래경쟁력 좌우 지표마저 한국 앞질러

“대중 경쟁력 강화 위해 한중FTA 개정·'칩4' 참여해야”

“규제개혁 등 통한 고부가가치 수출품목 발굴이 필요”

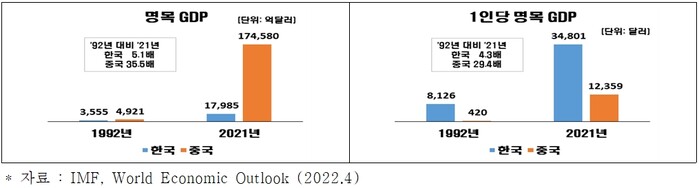

한중 수교 후 30년 간 한국의 명목 국민총생산(GDP)이 약 5.1배 성장한 사이에 중국은 무려 약 35.5배나 급증한 것으로 나타났다.

1992년 한국과 중국의 수교 이후 중국의 경쟁력과 기술력이 급성장하면서 여러 경제지표에서 중국이 한국을 추월했다는 분석이 나왔다.

전국경제인연합회(전경련)는 24일 한중 수교 30주년을 맞아 1992년과 2021년 사이 30년간 한중 경제·경쟁력 격차 변화 분석 결과를 발표했다.

[메가경제=류수근 기자] 전경련은 이 보고서에서 “지난 30년 간 중국은 양적인 부분뿐만 아니라 질적인 경쟁력과 기술력에서 급성장하여 한국과의 격차가 커지고 있었다”며 “중국은 연구개발(R&D) 투자 등 미래경쟁력을 좌우하는 지표마저 한국을 크게 앞서고 있고, 배터리, 자동차 등 핵심산업의 경쟁력도 급성장하고 있었다”고 분석했다.

전경련은 이어 “이러한 상황이 지속되면 한국기업이 중국에서 이익을 내기가 점점 더 어려워지고 대중 무역적자가 확대될 우려가 높다”며 “한중 자유무역협정(FTA) 개정, 프리미엄 대중 수출품목 발굴, 규제개혁을 통한 기업경쟁력 강화 등이 필요하다”고 주장했다.

|

| ▲ 한중 수교 후 양국 국민총생산(GDP) 비교. [전경련 제공] |

먼저, 국내부문 거시경제 지표에서 중국의 국내총생산(GDP)은 한국을 크게 추월했다.

명목 GDP는 한국이 1992년 3555억 달러에서 2021년 1조7985억 달러로 약 5.1배 성장한 반면, 중국은 같은 기간 4921억 달러에서 17조4580억 달러로 약 35.5배의 폭발적 성장을 했다.

이에 따라, 한·중 간 명목 GDP의 격차는 1992년 1.4배에서 2021년 9.7배로 크게 벌어졌다.

1인당 명목 GDP는 한국이 1992년 8126달러에서 2021년 3만 4801달러로 약 4.3배 늘어난 반면, 중국은 같은 기간 420달러에서 1만 2359달러로 약 29.4배 급증했다.

1992년에 중국의 1인당 명목 GDP는 한국의 5.2% 수준에 불과했으나 2021년에는 35.5% 수준까지 추격했다.

|

| ▲ 한국과 중국의 수출·수입·교역액 비교. [전경련 제공] |

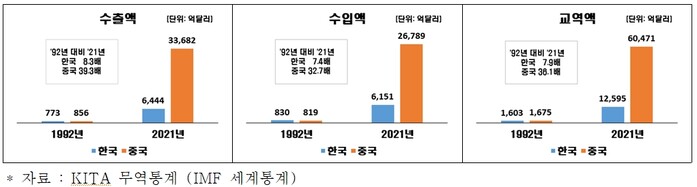

대외부문 지표에서도 중국의 수출입 성장률이 한국을 크게 앞섰다.우선 한국의 수출액은 1992년 773억 달러에서 2021년 6444억 달러로 8.3배 성장한 반면, 중국은 같은 기간 856억 달러에서 3조3682억 달러로 39.3배나 급성장했다.

수출과 수입을 합한 교역 면에서는 중국이 한국의 약 4.8배 규모로 성장했다. 한국의 1992년 당시 교역액은 중국과 큰 차이가 없었지만(한국 1603억 달러, 중국 1675억 달러), 2021년에는 한국의 교역액이 1조2595억 달러인 반면 중국은 6조471억 달러로 큰 폭으로 확대됐다.

|

| ▲ 국가경쟁력 종합평가. [전경련 제공] |

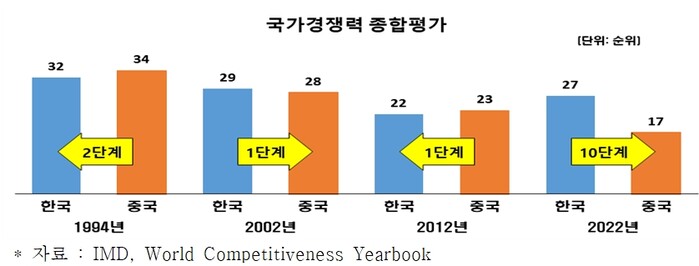

거시경제, 인프라 등 다양한 분야를 분석해 국가경쟁력을 종합적으로 평가하는 IMD 국가경쟁력 순위에서도 중국이 한국을 추월했다.

1994년 당시 경쟁력 순위를 보면 한국이 32위, 중국이 34위였다. 하지만 2022년에는 중국이 17위, 한국이 27위로 나타나 중국이 한국을 크게 앞섰다.

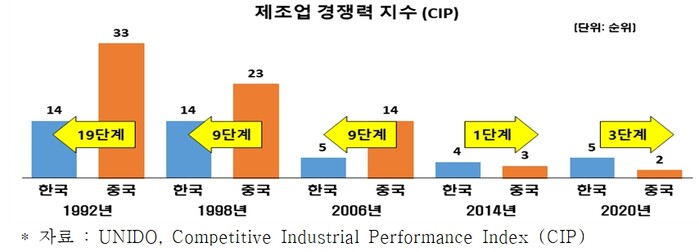

제조업 경쟁력면에서도 중국이 이미 한국을 넘어섰다. 양국 모두 괄목할 만한 상승을 했으나 중국이 한국을 추월한 것으로 나타났다.

|

| ▲ 제조업 경쟁력 지수. [전경련 제공] |

제조업경쟁력을 분석해 국가마다 순위를 부여하는 유엔산업개발기구(UNIDO)에 따르면 제조업경쟁력지수(CIP)의 경우, 1992년 한국은 14위였고 중국은 이보다 19단계 아래인 33위에 있었다. 그러나 2020년에는 중국이 2위, 한국 5위로 중국이 한국보다 3단계 앞섰다.

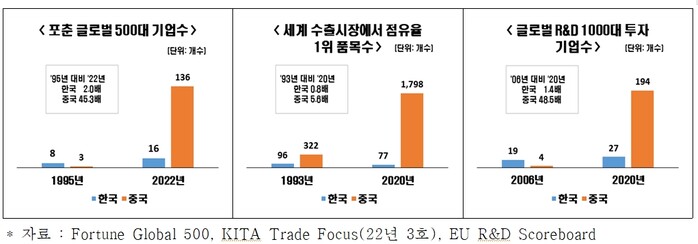

이렇다 보니 한·중 양국 기업의 경쟁력을 보여주는 지표인 ‘포춘 글로벌 500대 기업 수’, ‘세계 수출시장 점유율 1위 품목 수’ 모두 중국이 한국을 추월했다.

|

| ▲ 포춘 글로벌 500대 기업수, 수출시장 점유율 1위 품목수, 글로벌R&D 1000대 투자 기업수. [전경련 제공] |

포춘 글로벌 500대 기업 수는 1995년 기준 한국이 8개, 중국(홍콩 포함)이 3개로 한국이 많았다. 그러나 올해는 한국이 16개, 중국(홍콩 포함)이 136개로 중국이 한국보다 무려 8.5배 많았다.

세계 수출시장 점유율 1위 품목 수는 한국이 1993년 기준 96개, 중국이 322개로 한국이 중국의 약 29.8% 수준이었으나 2020년에는 한국이 77개, 중국이 1798개로 한국이 중국의 약 4.3%에 불과했다.

특히, 1993년에 비해 2020년에는 한국의 1위 품목 수가 19개 줄어들었다. 반면 중국은 1476개나 늘어나며 중국기업의 경쟁력 강화를 방증했다.

글로벌 R&D 1000대 투자 기업 수에서도 한국이 2006년 19개에서 2020년 27개로 1.4배 증가한 반면 중국은 같은 기간 4개에서 194개로 48.5배 폭증했다.

|

| ▲ 한중 간 총연구개발지출, 국제특허출원건수 비교. [전경련 제공] |

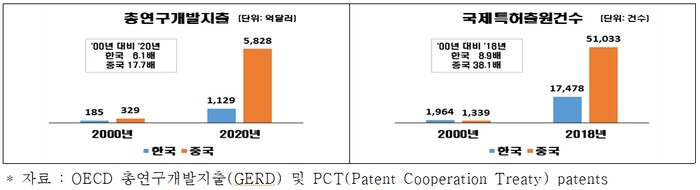

중국 과학기술의 급성장은 경제협력개발기구(OECD) 주요 과학기술지표를 통해서도 알 수 있는데 총연구개발 지출, 국제 특허출원 건수 등에서 중국이 한국을 넘어섰다.

중국의 총연구개발지출은 2000년 329억 달러에서 2020년 5828억 달러로 17.7배 증가했다. 반면 한국은 같은 기간에 6.1배 증가에 그쳤다.

국제특허출원 건수도 2000년 1339건에서 2018년 5만1033건으로 38.1배나 폭증했다.

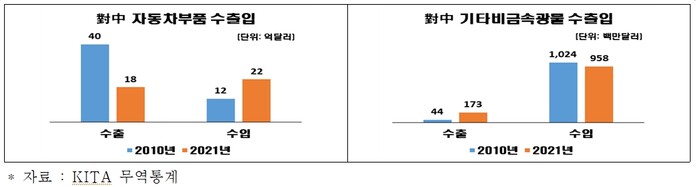

특히, 한국 주력 품목에서 대중 무역적자가 심화하고 시장에서 점유율이 하락하는 추세라고 전경련은 분석했다.

|

| ▲ 대중 자동차부품 수출입, 대중 기타비금속광물 수출입 비교. [전경련 제공] |

일례로 자동차부품 분야는 수출이 2010년 40억 달러에서 2021년 18억 달러로 줄어든 반면 수입은 오히려 늘고 있다. 중국에서 한국의 신차 판매량도 감소하고 있다. 현대자동차는 중국시장에서 2016년 114만대를 판매했지만 2021년에는 35만대에 그쳤고 올해 중국 시장점유율은 1%대에 머물고 있다.

반면 전략 품목인 배터리 분야의 경우, 한국의 중국 의존도는 변함이 없었다. 기타 비금속광물 수입의 경우도 2010년 10억2천만 달러에서 2021년 9억6천만 달러로 대량 수입을 유지하고 있었고, 산화리튬과 수산화리튬의 경우는 수입량이 2015년 1600만 달러에서 2022년 7월 기준 14억 7600만 달러로 약 92배나 증가했다.

전경련 김봉만 국제본부장은 “중국의 급성장을 고려할 때 향후 대중 적자가 늘어날 가능성이 크다”며 “한국경제의 잠재성장률을 높이고 중국에 대한 경쟁우위를 유지할 특별한 조치가 요구된다”고 말했다.

김 본부장은 이어 “대중 수출경쟁력 강화를 위해 한중FTA 개정, 반도체 칩4(한국·미국·일본·대만) 참여 등 대외적 대응과 함께, 대내적으로도 규제개혁 등을 통한 고부가가치 수출품목 발굴이 필요하다”고 강조했다.

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]