국제유가 하락에 석유류 상승률 ‘7월 35.1%→8월 19.7%’로 둔화

채소 7월 25.9%→8월 27.9%...외식 7월 8.4%→8월 8.8% 확대

‘배추 78.0%↑·오이 69.2%↑’...농산물, 전월보다 상승폭 커져

정부 “할당관세 적용·유류세 인하 등 효과…정책 노력 이어갈 것”

국제 유가 하락의 영향으로 지난달 소비자물가 상승률이 7개월 만에 다소 무뎌지긴 했지만 채소를 비롯한 농산물과 외식 등 개인서비스는 여전히 고공행진을 이어가며 5%대를 기록했다.

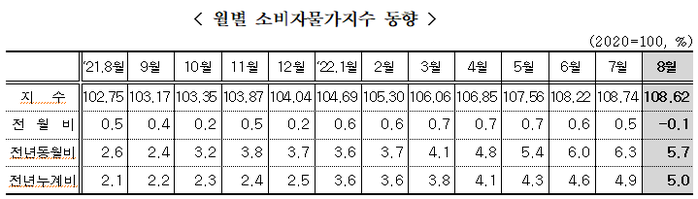

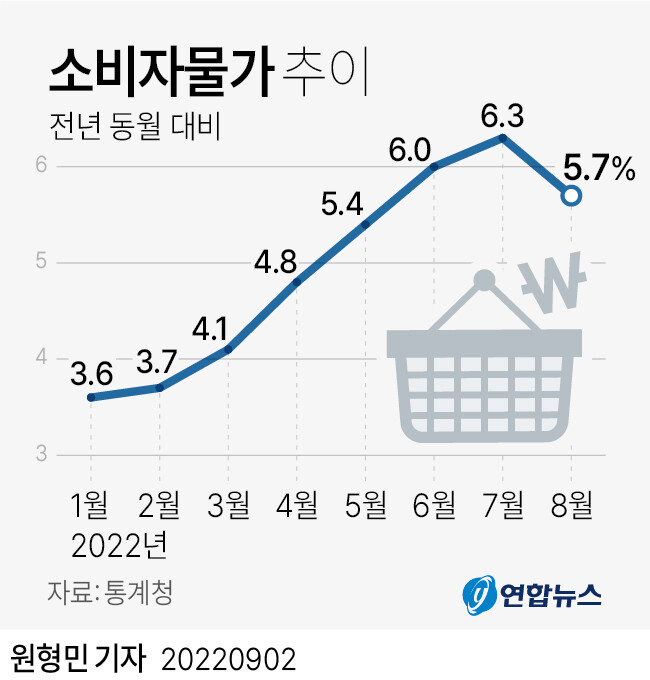

2일 통계청이 발표한 ‘8월 소비자물가 동향’에 따르면, 지난달 소비자물가지수는 108.62(2020=100)로 지난해 같은 달에 비해 5.7% 상승했다.

지난달 물가 상승률은 7월(6.3%)에 비해 0.6%포인트(p) 낮아지며 3개월 만에 5%대로 내려왔다.

|

| ▲ 2022년 8월 소비자물가동향. [통계청 제공] |

소비자물가 상승률이 전월보다 낮아진 건 지난 1월 이후 7개월 만이다. 지난 1월 물가 상승률은 3.6%로 직전 달인 지난해 12월(3.7%)보다 상승률이 소폭 둔화한 바 있다.

전년 동월 대비(전년동월비) 소비자물가지수는 지난해 4월(2.5%)부터 9월(2.4%)까지 6개월 연속 2%대를 보이다 지난해 10월(3.2%) 3%대로 올라선 뒤 올해 1월(3.6%)까지 다섯달 동안 3%대를 기록했다. 이후 4월(4.1%)과 5월(5.4%)에 이어 6월(6.0%)까지 급상승한 뒤 7월(6.3%)에는 두 달 연속 6%대를 보였다.

6월과 7월의 물가상승률은 외환위기 당시인 1998년 11월(6.8%) 이후 가장 높은 수준이었다.

|

| ▲ 월별 소비자물가지수 동향. [통계청 제공] |

8월까지의 전년 누계비 물가 상승률은 5.0%로, 올해 처음 5%대에 도달했다. 연간 소비자물가 상승률은 2020년 0.5%, 2021년 2.5%였다. 상반기 추세대로라면 연간 누계비로 지난해보다는 두 배, 재작년보다는 무려 10배가 오른 셈이다.

다만 8월 물가가 전월 대비(전월비)로는 0.1% 내렸기에 전월비 하락이 지속되면 물가 상승률이 연간으로는 5%대에 미치지 않을 수 있다고 통계청은 설명했다.

물가 상승률이 전월보다 떨어진 것은 지난 2020년 11월 이후 21개월 만이다.

|

| ▲ 소비자물가 추이. [그래픽=연합뉴스] |

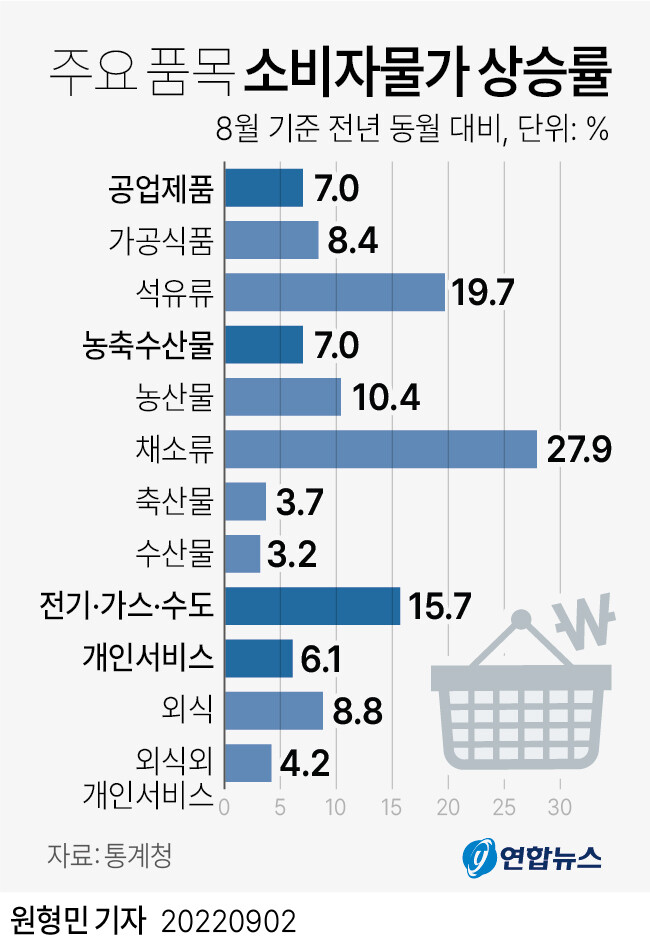

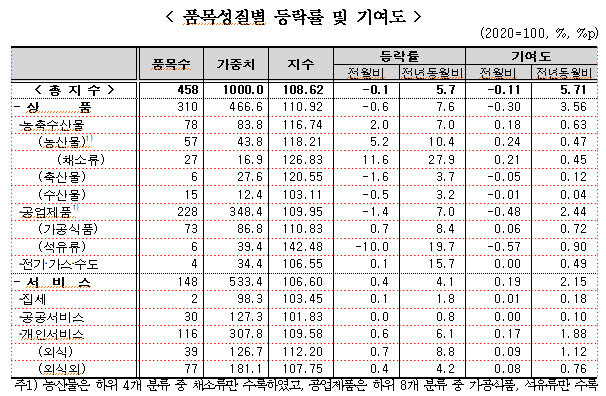

8월 물가 상승률의 둔화는 국제 유가 하략으로 인해 석유류 등 공업제품의 상승폭이 한풀 꺾인 데 따른 영향이 컸다.

공업제품 전년동월비 상승 폭은 7.0%로 전월 8.9%보다 1.9%포인트 내려갔다. 전월비로는 1.4% 떨어졌다. 기여도도 전월 3.11%포인트(p)에서 2.44%포인트로 하락했다.

석유류는 전년동월비 19.7% 상승했다. 오름폭은 여전히 큰 수준이지만 전월(35.1%)보다는 큰 폭으로 줄었다.

석유류 상승률은 올해 2월 19.4%에서 3월 31.2%로 껑충 뛴 뒤 7월까지 다섯달 동안 30%대의 높은 상승세를 유지해왔다.전월비로 보면 석유류는 10.0% 떨어져 1998년 3월(-15.1%) 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다.

|

| ▲ 소비자물가지수 주요 등락률 추이. [통계청 제공] |

8월 석유류 상승률을 품목별로 보면, 전년동월대비로 경유 30.4%, 휘발유가 8.5%, 등유 73.4%, 부탄가스 28.4%, 취사용LPG 19.6%, 자동차용LPG 14.2%가 올랐다.

7월의 경우, 1년 전보다 경유는 47.0%, 휘발유는 25.5%, 등유는 80.0%, 부탄가스는 30.9% 상승했었다.

공업제품 중 가공식품은 전년동월비로 8.4% 상승해 전월(8.2%)보다 상승폭을 키웠다. 국수(35.2%)·밀가루(35.1%)·빵(15.0%) 등 밀 가공식품들의 상승폭이 두드러졌고, 식용유 47.1%. 소금 20.9%, 설탕 18.9% 등도 많이 올랐다.

가공식품은 전월비로도 0.7% 상승했다.

전기·가스·수도 상승률은 15.7%로 전월(15.7%)과 같았다. 전월비로는 0.1% 올랐다.

1년 전보다 전기료(18.2%), 도시가스(18.4%), 지역난방비(12.5%), 상수도료(3.5%)가 일제히 올랐다.

7월과 8월 전기·가스·수도 상승률은 통계 조사를 시작한 2010년 1월 이후 가장 높은 수준을 보이고 있다. 공공요금이 인상된 여파다.

|

| ▲ 주요 품목 소비자물가 상승률. [그래픽=연합뉴스] |

농산물과 개인서비스는 여전히 상승세를 타고 있다. 다만 농축수산물은 비축물량 방출, 할당관세 도입 등으로 축·수산물의 가격 상승폭이 축소되며 가격 오름세가 소폭 둔화했다.

농축수산물은 7.0% 올라 전월(7.1%)보다 상승률이 소폭 낮아졌지만, 이 중 농산물은 10.4%로 전월(8.5%)보다 상승폭이 확대됐다. 농산물 상승률은 지난해 6월(11.9%) 이후 최고 수준이다.

특히 배추(78.0%), 무(56.1%), 열무(54.3%), 오이(69.2%), 파(48.9%). 호박(83.2%), 가지(46.4%) 등 채소류가 27.9% 올라 전월(25.9%)보다 상승폭을 키웠다. 2020년 9월(31.8%) 이후 최고 상승률이다.

축산물(3.7%)과 수산물(3.2%) 상승폭은 전월보다 낮아졌다.

수입쇠고기(19.9%), 닭고기(15.9%), 명태(10.6%), 굴(11.9%) 등은 올랐으나 달걀(-10.0%), 게(-4.8%) 등은 내렸다.

|

| ▲ 품목성질별 등락률 및 기여도. [통계청 제공] |

개인서비스는 지난해 같은 달보다 6.1% 상승해 1998년 4월(6.6%) 이후 가장 높은 상승률을 나타냈다. 전월보다도 0.6% 올랐다.

외식은 여름 성수기 수요 증가 등으로 오름세가 소폭 확대됐고 외식 외(外)도 대면업종 중심으로 상승세를 지속했다.

외식 상승률은 전년동월대비 8.8% 상승했다. 1992년 10월(8.8%) 이후 약 30년 만에 최고치였다. 전월비로도 0.7% 올랐다.

치킨(11.4%), 햄버거(11.6%), 피자(10.1%), 생선회(9.8%), 삼겹살(11.2%), 돼지갈비(10.3%), 쇠고기(8.9%), 칼국수(11.2%), 라면(11.2%), 김밥(12.2%), 갈비탕(13.0%) 등의 외식 가격이 1년 전보다 많이 올랐다.

|

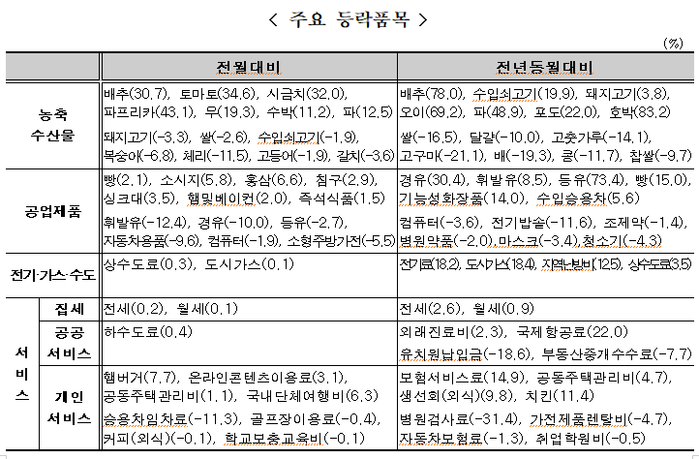

| ▲ 주요 등락품목. [통계청 제공] |

외식 외 개인서비스도 지난해 같은 달보다 4.2% 올랐다. 전월비로는 0.4% 상승했다.

1년 전보다 보험서비스료(14.9%), 국내항공료(15.0%), 여객선료(16.0%), 국내단체여행(20.3%), 호텔숙박료(10.6%) 등이 많이 올랐다.

집세는 1.8%, 공공서비스는 0.8% 1년 전보다 상승한 것으로 집계됐다. 집세 중 전세는 2.6%, 월세는 0.9% 올랐다. 전월과 비교해 집세는 0.1%포인트 낮아졌고, 공공서비스는 보합이었다.

생활물가지수와 근원물가는 모두 상승 폭이 전월보다 둔화했으나 신선식품지수는 전월보다 상승폭을 키웠다.

구입 빈도와 지출비중이 높은 품목 위주로 구성돼 체감물가에 더 가까운 생활물가지수는 작년 같은 달보다 6.8% 올랐다.

다만 휘발유·경유 등 식품 이외 가격 오름세 둔화 영향으로 7월(7.9%)보다는 1.1%포인트 둔화했다.

물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가(농산물 및 석유류 제외 지수) 상승률은 4.4%였다. 전월(4.5%)보다는 0.1%포인트 낮다.

신선어개(생선・해산물), 신선채소, 신선과실 등 계절 및 기상조건에 따라 가격변동이 큰 품목의 가격 흐름을 읽을 수 있는 신선식품지수는 전년동월대비 14.9% 상승했다.

집중호우 등 기후 악화로 인한 작황부진으로 신선채소·과실 가격이 상승하는 등 상승폭이 다소 커진 데 따른 영향이다. 전월(13.0%)보다는 1.9%포인트 낮아졌다.

기획재정부는 “8월 소비자물가 하락은 연중 물가상승을 견인해온 석유류 가격이 하락한 데 주로 기인한다”며 “이는 국제유가 하락과 함께 유류세 인하 등의 노력이 결부된 결과”라고 평가했다.

아울러 “상반기 중 가파른 상승세를 보이며 밥상물가 오름세를 견인했던 축산물도 6~7월 할당관세 적용 이후 다소 안정화했다”고 평가했다.

그러면서 "앞으로도 명절 성수기 수요 증가, 국제 원자재 가격 변동성 확대 등 물가 불안 요인이 계속 잠재된 만큼, 경계감을 늦추지 않고 계속해서 모든 정책노력을 다 할 계획"이라고 밝혔다.

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]