"수상자들 통찰력 덕에 경제위기·구제금융 피할 역량 높아져"

“그들의 발견은 사회가 금융위기에 대처하는 방법을 향상시켰다.”

올해 노벨경제학상의 영예는 은행과 금융위기 연구에 기여한 벤 버냉키 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 비롯한 3명의 미국 경제학자에게 돌아갔다.

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 10일(현지시간) 버냉키 전 의장과 더글러스 다이아몬드 미국 시카고대학 교수, 필립 딥비그 세인트루이스 워싱턴대학 교수 등 3명을 올해 경제학상 수상자로 선정했다고 발표했다.

|

| ▲ 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 10일(현지시간) 수도 스톡홀름에서 2022 경제학상 수상자를 발표했다. 왼쪽부터 벤 버냉키 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장, 더글러스 다이아몬드 시카고대학교 교수, 필립 딥비그 워싱턴대학교 세인트루이스 교수. [2022노벨경제학상 발표 유튜브 영상 캡처] |

이로써 지난 3일 생리의학상을 필두로 막이 올랐던 올해 노벨상 시즌이 마무리됐다.올해 노벨상 수상자는 지난 3일 생리의학상을 시작으로 4일 물리학상, 5일 화학상, 6일 문학상, 7일 평화상에 이어 이날 마지막으로 경제학상까지 발표됐다.

올해 노벨경제학상 수상자 3명은 금융위기 시기에 은행과 정부의 역할에 대한 이해도를 높이는데 기여한 공로를 인정받았다. 이들은 금융위기란 투자자들이 동시에 시장에 대한 신뢰를 상실했을 때 발생하며, 그럴 때 정부가 어떻게 개입해서 이를 막을 수 있는가에 대한 이론적 기초를 제공했다.

위원회는 “수상자들의 통찰력이 심각한 위기와 값비싼 구제금융을 피할 우리의 능력을 끌어올렸다”고 총평했다. 이어 “이들의 발견은 사회가 금융위기를 다루는 방식을 향상시켰다”며 “이들의 중요한 연구 결과로 은행 붕괴를 피하는 것이 왜 필수적인지 알 수 있게 됐다”고 설명했다.

위원회는 “1930년대의 대공황은 수년 동안 세계 경제를 마비시켰고, 지대한 사회 문제를 일으켰지만, 오늘날 우리는 올해의 수상자들의 통찰력 있는 연구 덕분에 금융위기에 대처할 수 있었다”고 평했다.

3명의 수상자들은 상금 1천만 스웨덴 크로나(약 12억6천만원)를 3분의 1씩 나눠 받게 된다.

|

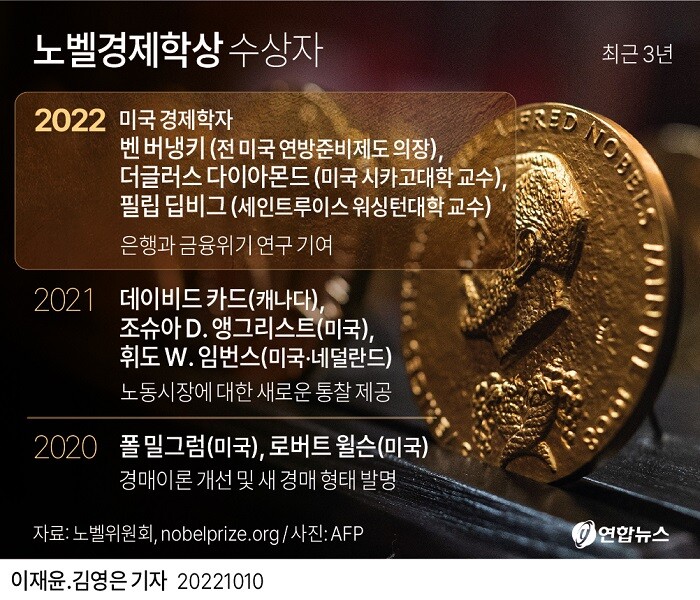

| ▲ 최근 3년 간 노벨경제학상 수상자. [그래픽=연합뉴스] |

버냉키 전 의장은 앨런 그린스펀(1987-2006년)의 뒤를 이어 지난 2006년 미국 연준 의장에 취임해 2014년까지 재임하면서 2008년 글로벌 금융위기에 맞서 해결을 진두지휘한 인물이다.

금융위기 과정에서의 역할과 관련해 긍정과 부정 평가가 혼재하긴 하지만 과학적 논리와 근본 원칙의 고수로 전례없는 위기를 극복하는데 중심적 역할을 한 인물로 평가된다. 코로나19 위기로 인한 세계적 인플레이션 하에서 금융위기 가능성이 재부상하면서 그의 과거 역할이 재조명을 받고 있다.

버냉키 전 의장은 1983년 논문을 통해 1930년대 대공황 당시 은행의 인출 행렬이 은행 파산으로 이어졌다는 사실을 통계적으로 분석했다. 대규모 은행 인출이 비교적 통상적인 경기침체를 근대 역사상 가장 극적이고 심각한 불황에 빠트리는 데 결정적인 요인이 됐다는 것이다.

1979년 박사 학위를 받은 버냉키 전 의장은 스탠퍼드대와 프린스턴대에서 경제학을 가르쳤다. 연준 의장에서 물러난 뒤에는 미국 유력 싱크탱크인 워싱턴DC의 브루킹스연구소에 몸을 담고 있다.

다이아몬드 교수와 딥비그 교수는 공동논문 등을 통해 '뱅크런'(은행의 예금 지급 불능을 우려한 고객들의 대규모 예금인출 사태)에 관한 이론적 모형을 제공했다.

이들은 1983년 유명 저널 중 하나인 ‘저널 오브 폴리티걸 이코노미’(Journal of Political Economy)에 기고한 ‘뱅크런, 예금보험 그리고 유동성’(Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity)에서 뱅크런에 관한 고전적인 분석을 제공한다.

이 논문에서 제시된 이른바 ‘다이아몬드-딥비그(D-D)’ 모형은 폐쇄경제 하에서 은행은 항상 뱅크런에 노출되기 쉽다는 것을 설명하고 있다.

|

| ▲ 시장 소문(루머)는 뱅크런을 유발하고 최악의 경우 뱅크런은 은행의 붕괴를 촉발할 수 있다. [일러스트=2022 노벨경제학상 발표 홈페이지] |

두 교수는 은행 위기에 대한 시장의 루머가 예금주들의 인출 행렬로 이어지고, 결국 은행이 무너지는 과정을 분석했다. 정부가 예금 보험이나 은행에 대한 최종대출자 역할을 제공함으로써 뱅크런을 막는데 주요한 판단의 근거를 제공했다.

다이아몬드 교수는 또한 은행이 예금주와 대출자들 사이의 중개자 역할을 하면서 또다른 중요한 사회적 기능을 수행한다는 사실을 증명했다. 대출자의 신용도를 평가하고 대출이 양질의 투자에 사용되도록 하는 것이다.

뱅크런은 금융시장에서 은행에 대한 투자자들의 신뢰가 동시에 상실되면서 투자자들이 갑자기 유동성을 회수하려 들고, 이 과정에서 은행이 유동성 위기에 빠져 자금중개 기능이 무너져버리는 현상이다. 두 교수는 어떤 방식으로 그런 메커니즘을 해소할 수 있는지에 관한 이론적 기반을 제공한 것으로 평가된다.

'노벨경제학상'으로 통칭되는 이 상의 공식 명칭은 '알프레드 노벨 기념 스웨덴 중앙은행 경제학상'이다.

경제학상은 알프레드 노벨(1833∼1896)의 유언에 따라 제정돼 1901년부터 시상되기 시작한 노벨상 5개 분야에 당초엔 포함되지 않았다. 이후 스웨덴 중앙은행이 창립 300주년을 맞아 상을 제정하기로 하고 1968년 노벨재단에 기부한 출연 재산을 기반으로 1969년부터 경제학상을 선정해 수여하고 있다.

올해까지 54년 동안 총 92명이 영예의 수상자가 됐으며, 그동안 단독 수상 사례는 25차례, 2명 공동수상은 20차례, 3명 공동수상은 9차례다. 역대 여성 수상자는 2명이다.

지난해에는 노동경제학과 실증적 경제학 연구방법론 발전에 기여한 데이비드 카드, 조슈아 D. 앵그리스트, 휘도 W. 임번스 등 3명이 상을 받았다. <연합뉴스 외신 종합>

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]