40년 만에 ‘父子 수상’ 기록…부친 수네 베리스트림, 1982년 공동 수상

현생인류는 어디에서 왔고 그 이전의 멸종된 인류 친척 종족들과 어떤 관련이 있었을까?’

올해 노벨 생리의학상은 이같은 궁금증에 획기적인 해답을 준 독일 막스플랑크 진화인류학연구소의 스웨덴 출신 진화생물학자 스반테 페보(67) 교수에게 돌아갔다.

특히, 그는 40년 전 아버지에 이어 2대째 노벨 생리의학상 ‘부자(父子) 수상자가 됐다.

|

| ▲ 3일(현지시간) 독일 막스플랑크 진화인류학연구소 소속 스웨덴 출신의 스반테 페보가 인류 진화 부문 연구 관련 공로를 인정받아 올해 노벨 생리의학상 수상자로 선정됐다. 사진은 2018년 9월 7일 독일 함부르크에서 열린 함부르크 케르베르 재단의 유럽 과학상 시상식에 참석하고 있는 페보의 모습. [함부르크 AP=연합뉴스] |

스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 3일(현지시간) “멸종한 호미닌(인간의 조상 종족)과 인간의 진화에 관한 게놈(유전체)에 관련된 발견(discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution)"을 한 페보 교수를 올해 노벨 생리의학상 수상자로 선정했다고 밝혔다.

페보 교수는 인류 조상의 뼈와 치아 화석을 바탕으로 진화와 분류가 연구돼온 고인류학에 획기적인 DNA 염기서열분석 기법을 개척, 현생인류 진화의 핵심에 접근할 수 있는 많은 성과를 거뒀다.

왕립과학원은 페보 교수가 선구적인 연구를 통해 불가능해 보이던 화석인류 네안데르탈인(Neanderthal)의 게놈 염기서열을 분석했고, 이전에는 알려지지 않았던 호미닌인 데니소바인(Denisova)에 대한 놀라운 발견을 했다고 설명했다.

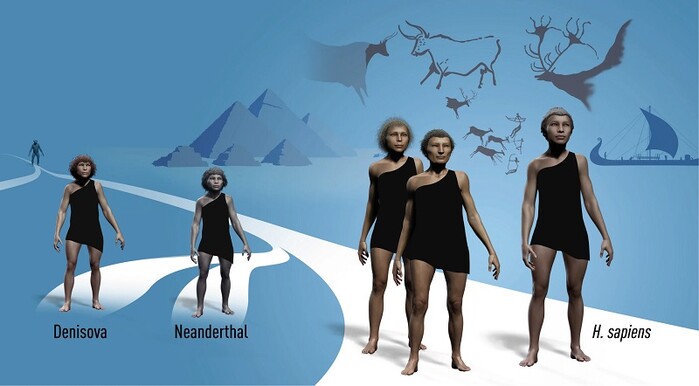

|

| ▲ 스반테 페보 교수의 발견은 현생인류인 호모 사피엔스가 발생지인 아프리카로부터 이주해 전세계로 퍼질 당시 세계에서 어떻게 살았는지에 대한 중요한 정보를 제공한다. 네안데르탈인은 유라시아 서쪽에서, 데니소반은 동쪽에서 살았다. [출처=2022 노벨상 홈페이지] |

왕립과학원은 이같은 페보 교수의 연구 성과는 ‘원시게놈학’(paleogenomics)이라는 새로운 과학 분야의 탄생으로 이어졌다고 의미를 부여했다.

특히, 현생인류인 호모 사피엔스가 발생지인 아프리카를 떠나 세계 곳곳으로 이주하면서 당시 각 지역에서 살던 호미닌과 만나고 이들 사이에 유전자 교환이 있었다는 사실을 발견한 것은 중요한 성과로 꼽힌다.

현생인류의 친척 뻘인 네안데르탈인의 유전자 염기서열은 현대 아프리카인의 것보다 유럽인이나 아시아인의 것과 비슷하다는 것을 발견했다. 이를 통해 네안데르탈인이 호모 사피엔스와 수천 년 동안 공존하며 유전자를 교환했음을 밝혀냈다. 유럽인과 아시아인 DNA의 1~4%가 네안데르탈인으로부터 계승됐다고 한다.

그는 또 2008년 시베리아 남부 동굴에서 발견된 4만년 전 뼈 DNA 분석을 통해 미지의 멸종 호미닌인 데니소바인을 발견했다. 네안데르탈인 등의 면역체계가 현대인에게 생리학적 영향을 주고 있다는 점도 알아냈다.

이러한 고대 유전자의 흐름은 현생인류의 생리학적 현상에 영향을 주고 있다. 들어 우리의 면역쳬계가 어떻게 감염에 반응하는지에 영향을 미친다.

호미닌(hominin)은 진화 생물학에서 현생인류(인간)와 현생인류의 멸종된 친척(근연종)을 집합적으로 일컫는 말이다.

|

| ▲ 스반테 페보의 연구는 무엇이 우리를 독특하게 인간으로 만드는지를 설명하는 근거를 제공한다. [출처=2022년 노벨상 홈페이지] |

노벨 생리의학상은 1901년부터 올해까지 총 113차례 수여됐으며, 올해까지 수상자는 총 225명으로, 이중 여성은 12명이다.

이 상은 제1·2차 세계대전 기간 등 9차례(1915∼1918년, 1921년, 1925년, 1940∼1942년)는 수상자를 배출하지 못했다. 113차례의 노벨 생리의학상에서 40차례는 단독 수상이었고, 34차례는 2명이, 39차례는 3명이 공동으로 수상했다.

페보 교수는 저서 중 ‘잃어버린 게놈을 찾아서’(2015)가 한국에도 소개되는 등 세계적으로 널리 알려진 인물이다.

|

| ▲ 스반테 페보 교수 캐리커처. [출처=2022 노벨상 홈페이지] |

이날 노벨 생리학상 발표 자료에 따르면, 1955년 스웨덴 스톡홀롬에서 태어난 그는 웁살라 대학교에서 박사 학위를 받은 뒤 스위스 취리히 대학교에서 박사후 연구원으로 연구했다. 이후 독일 뮌헨대 교수가 됐고, 1999년 독일 라이프치히에 막스 플랑크 진화인류학 연구소를 설립했다. 그는 일본 오키나와 과학기술대학원대학의 객원교수도 맡고 있다.

로이터 통신에 따르면, 특히 그는 의대를 졸업했으나 의사가 되는 길을 걷는 대신 오로지 인류 진화 연구에 몰두하면서 게놈 염기서열 분석에 신기원을 이룩했다.

2006년엔 과학 저널 ‘네이처’에 네안데르탈인 게놈 지도 가운데 일부를 해독하는 데 성공했다고 밝힌 것을 계기로 2007년 타임지 선정 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’으로 선정되기도 했다.

페보 교수는 특히 아버지에 이어 2대째 노벨상을 수상하게 됐다. 그의 부친인 스웨덴 생화학자 수네 베리스트룀(1916~2004)이 1982년 생리의학상을 공동 수상했기 때문이다.

베리스트룀 자녀 중에서 페보는 친부 대신 친모의 성을 따랐다. 그의 어머니도 에스토니아 출신 화학자로 알려졌다.이날 생리의학상 발표와 함께 막이 오른 올해 노벨상 수상자는 4일 물리학상, 5일 화학상, 6일 문학상, 7일 평화상, 10일 경제학상 순으로 발표된다.

시상식은 노벨의 기일인 12월 10일이 들어 있는 ‘노벨 주간’에 스웨덴 스톡홀름(생리의학·물리·화학·경제·문학상)과 노르웨이 오슬로(평화상)에서 열리며, 올해는 코로나19로 시상식이 축소되거나 온라인으로 열린 2020년과 2021년 수상자까지 한자리에 모일 예정이다.

수상자들에게는 노벨상 메달 및 증서와 함께 상금 1천만 스웨덴 크로나(약 13억원)가 수상 업적에 대한 기여도에 따라 나누어 수여된다. <연합뉴스‧외신 종합>

[메가경제=류수근 기자]

[ⓒ 메가경제. 무단전재-재배포 금지]